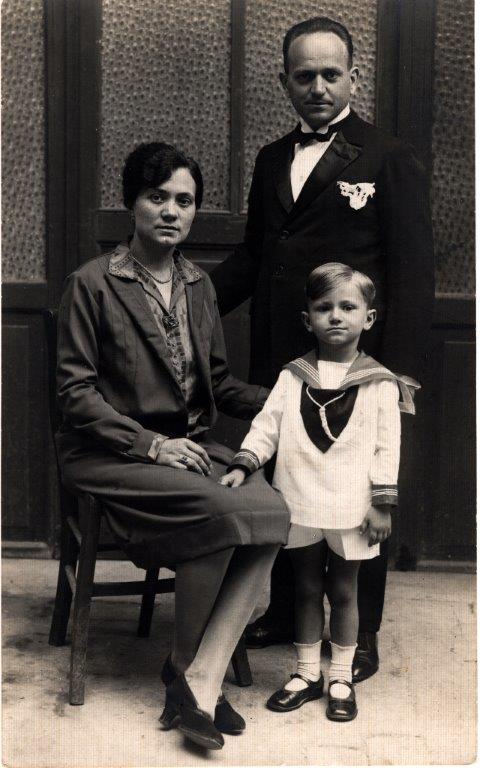

A 4 o 5 anni con mamma Albertina Violi e papà Livio

Autobiografia

L’infanzia

Nel 1926 Carpi, in provincia di Modena, era un’industriosa cittadina che doveva al “truciolo” la sua notorietà e il suo benessere. Vi lavoravano tutti, gli uomini alle macchine e le donne alle paglie. Si ricavavano le famose “trecce” con cui si componevano poi cappelli, borsette, sporte e stuoie. Albergo-ristorante della famiglia Zirondoli dove Maras ha vissuto i suoi primissimi anni

E vi lavoravano sempre, nelle ore previste e in quelle di riposo, al mattino presto e dopo cena, nei luoghi di lavoro e in casa, davanti alla porta d’ingresso, sul marciapiede, dovunque. Perché a Carpi, allora come ora, lavorare piace e, ufficialmente o privatamente, coi sindacati o senza, si gioca a lavorare da quando si è bambini fino alla vecchiaia.

C’erano logicamente parecchi alberghi in quella cittadina, dove i commercianti si davano convegno per acquistare o vendere i prodotti del truciolo. Nel più importante di questi – l’albergo Venezia – al centro della Piazza Garibaldi, il 31 maggio 1926 alle 5.30 nacqui io.

Sì, perché il nonno paterno, già lavorante-macchinista alla produzione delle paglie, coi proventi del suo lavoro aveva acquistato un albergo nel quale abitava e che gestiva in proprio con la moglie e cinque figli, di cui uno – Livio – era mio padre.

Nacqui esattamente due anni dopo il matrimonio dei miei genitori, che fu celebrato, per desiderio di mia madre – Albertina – nella cattedrale dedicata a Maria Assunta, all’altare della Madonna; cosa che allora fu giudicata da qualcuno una ricercatezza, non sapendo che era stata motivata in segreto da una specie di voto di offrire a Lei il primo figlio.

Dopo la mia nascita, la mamma che era insegnante e non trovava congeniale il lavoro di alberghiera, iniziò un doposcuola privato molto frequentato da bambini e ragazzi, e molto apprezzato da un gran numero di genitori che, in una società che si atteggiava a borghese, desideravano preparare ai loro figli una brillante riuscita scolastica.

Della mia infanzia non ricordo molto, solo la nonna paterna, che morì quando avevo due anni, i ragazzi del doposcuola che mi facevano desiderare di esser presto “grande” anch’io, e soprattutto la presenza di mia madre che mi avvolgeva di tenerezza, mi dava sicurezza e mi infondeva gioia.

Non ricordo di aver fatto qualche volta le bizze, forse perché l’ambiente era abbastanza serio, forse perché la mamma, quando non dava lezioni ai ragazzi, era tutta per me e io attendevo quei momenti con una coscienza precoce che avrei dovuto meritarmeli.

Di religione, in famiglia, non si parlava molto. Il grande rispetto per la nonna paterna che ogni mattina si alzava alle 5 per andare alla Messa, prima di iniziare il pesante lavoro di cuoca, era bilanciato dal timore per il nonno socialista, suo marito, molto autoritario e che non vedeva di buon occhio tutto ciò che sapeva di preti.

Nella famiglia della mamma le cose erano pure bilanciate: a una buona pratica religiosa della nonna si contrapponeva una grande ammirazione per il bisnonno garibaldino che aveva combattuto contro lo Stato pontificio.

Anche se non si parlava di chiesa, spesso ci si andava, e genitori e zii facevano a turno per portarmi alla funzione serale nella cattedrale, sul fondo della piazza grande.

Lì, in quell’atmosfera creata da canti, luci e preghiere, la mia sensibilità di bambino ricevette certamente delle forti impressioni perché ricordo che un giorno, all’età di quattro anni, mentre stavo con la nonna materna che faceva la calza, sfilai lo sgabello da sotto i piedi, vi misi sopra un pezzo di stoffa a mo’ di tovaglia, afferrai un barattolo vuoto su cui era disegnato un grande sole coi raggi e, coprendo il barattolo con un altro pezzo di stoffa, lo alzai e abbassai come fa il sacerdote quando benedice con l’ostensorio.

C’era poi il giorno di S. Lucia, il 13 dicembre, nel quale tutta la popolazione si radunava in chiesa per venerare la “santa degli occhi” il cui culto si era diffuso a Carpi da secoli, ad opera probabilmente di immigrati siciliani.

Vi partecipava anche il circondario e le frazioni di campagna. Già alle 5.30 iniziava la Messa celebrata dal Vescovo con grande solennità – i pontificali di un tempo – e durava a lungo. C’era l’orchestra, il coro e i solisti. Il Vescovo che sapeva esser quella l’unica occasione di aver di fronte tante persone che non andavano mai in chiesa, neppure a Natale o a Pasqua, spiegava a lungo, ogni volta, che non bisognava chieder solo la salute degli occhi, ma un’altra luce che non si vede con gli occhi di questo corpo.

Anch’io, fin da piccolissimo andavo ogni anno (meglio: ero portato) a quella Messa. Ricordo soprattutto il freddo e il sonno, e per anni non associai neppure il nome della Santa alla “luce” di cui sempre il Vescovo parlava.

Il sonno invincibile era motivato dal fatto che la notte precedente non dormivo in attesa dei doni – o del carbone – che S. Lucia avrebbe deposto nelle mie scarpe, fuori sul davanzale. Il carbone non venne mai, ma la paura c’era sempre e quindi durante tutta la notte continuavo a chiedere a papà e a mamma, nel letto dei quali quella notte dormivo: “E’ venuta S. Lucia?”. Era giocoforza accendere la luce e ogni volta verificare.

Un anno che i miei genitori misero i doni appena a letto, pensando che così avrebbero potuto dormire dopo, alla mia prima richiesta e alla loro risposta affermativa, volli vedere tutto, feci del letto un’esposizione e continuai in esclamazioni di gioia fino al mattino, incurante del papà che mi diceva di rimandare tutto al giorno dopo, e della mamma che cercava di proteggermi dal freddo coprendomi con le coperte.

Questi piccoli fatti che ricordo e soprattutto una sostanziale bontà e onestà dell’ambiente in cui ho vissuto influirono certamente sulla mia formazione nel periodo dell’infanzia, anche se di religione (o meglio: di catechismo) ricevetti qualche nozione solo parecchi anni dopo, al momento della Cresima e della prima Comunione.

Albergo-ristorante della famiglia Zirondoli dove Maras ha vissuto i suoi primissimi anni.

L’adolescenza

Non avendo fratelli, né sorelle, gli unici che conoscevo erano i ragazzi del doposcuola, per cui, stimolato da loro e dal fatto che mia madre era maestra, all’età di cinque anni sapevo già leggere e scrivere correttamente.

Nessuna meraviglia che al momento di andare alla scuola pubblica non ne capissi il motivo e quindi non ci volessi andare. Quella scolaresca di quaranta bambini turbolenti e incolti, che alla lavagna si accanivano sul gessetto – rompendolo – per riuscire a disegnare alcune aste tutte storte, non aveva per me nessuna attrattiva. Così come non ne aveva quell’insegnante grassa, munita di bacchetta, così diversa da mia madre, che zittiva e faceva occhiacci.

Tuttavia ci andai ugualmente e, se non altro, imparai a stare con gli altri e anche a obbedire ad estranei, cose entrambe molto importanti per un figlio unico.

La situazione però non durò a lungo perché l’anno dopo ritrovai di nuovo come insegnante mia madre, questa volta alla scuola pubblica, dato che nel frattempo mio padre aveva lasciato l’attività alberghiera ed era sembrato prudente appoggiarsi ad un impiego statale che mia madre aveva subito trovato. Essendo un posto di prima nomina, il luogo assegnatole per l’insegnamento era in montagna e tutta la piccola famiglia si trasferì sull’Appennino modenese, in una frazioncina di poche decine di abitanti, senza strada di accesso e senza alcun confort. Solo a dorso di mulo vi si poteva accedere e, una volta arrivati dopo un’ora di salita, si trovava ben poco: alcune case, la chiesa, la scuola e, al centro una sorgente d’acqua fresca, buonissima. Niente biciclette, niente carretti, niente macchine, niente radio. Il medico non c’era, il postino veniva una volta la settimana, quando non c’era troppa neve.

La domenica veniva il farmacista che all’ora della Messa apriva una specie di negozietto – alcuni barattoli e una piccola bilancia – nel quale si fermava fino a predica finita, poi entrava anche lui in chiesa e all’ “Ite, Missa est” usciva di corsa, chiudeva la farmacia e… spariva.

Passammo in quel paesino un anno intero che ricordo come fosse ora: la gioia del contatto con la natura sana, pura, non sofisticata, le pecore, i muli carichi di carbone, le castagne che si trovavano dappertutto, le montagne di neve d’inverno e il bellissimo sole d’estate, lo star solo e fuori casa senza alcun pericolo, la novità di esser conosciuto da tutti e amico di tutti.

Quante cose imparai quell’anno! A non aver paura del buio, ad accendere un fuoco all’aperto, a distinguere il passo dei muli, a conoscere il nome di molte piante, a gustare il vento che arrossa il naso e agghiaccia le orecchie, a gioire dell’eco che rimbalzava e poi svaniva, a sentire familiari i volti solcati dei montanari che a vespro, al tocco della campana, si scoprivano il capo sostando in silenzio.

Fu un’esperienza di libertà, infantile e gioiosa, che mi diede il gusto delle cose buone, dei valori veri, e mi fece sognare e far propositi che comunicavo subito a mamma e papà ricevendone via via l’approvazione o la correzione.

Passato l’anno ritornammo a Carpi e durante l’estate accadde un fatto importante. I miei mi portarono all’Arena di Verona per assistere a una rappresentazione della “Gioconda”. La mia impressione fu fortissima! Quell’enorme folla che faceva improvvisamente silenzio al cenno del direttore d’orchestra, quei cantanti così lontani sulla scena e le cui voci apparivano tuttavia così chiare e distinte, quelle danze così ricche di movimenti e di colori, quella musica ora squillante ora dolcissima che sottolineava il canto e dava senso all’azione, e ancora quegli applausi che scrosciavano appena si riaccendevano le luci e soprattutto il rapporto che si era creato, grazie allo spettacolo, fra persone così diverse, sedute da ore più o meno scomodamente sul marmo delle gradinate, tutto questo mi eccitò a tal punto che la notte non riuscii a dormire. Da quel giorno – avevo sette anni – i miei sogni e i miei progetti per il futuro presero un unico indirizzo: la musica.

Cantavo sempre, i miei films preferiti erano quelli musicali, che vedevo due o anche tre volte di seguito. Appena avevo tra le mani una matita o un bastoncino o qualcosa che assomigliasse alla bacchetta di un direttore d’orchestra, l’afferravo e la muovevo a ritmo accompagnando il gesto con una musica qualsiasi che la mia fantasia arricchiva di suoni di violino o di squilli di trombe o ancora di acuti di tenori o di gorgheggi di soprani. Avrei voluto cominciare subito a studiare musica, ma i miei genitori preferirono uno studio, ritenuto nell’ambiente in cui vivevo, più concreto in vista di una professione più solida.

Però una mia zia, morendo, lasciò scritto nel testamento che mi fosse acquistato un violino a condizione che, appena possibile, andassi a suonare un pezzo al camposanto, sulla tomba. Di fronte al desiderio di una defunta, per di più in giovane età, nessuno si oppose e il violino mi fu comprato.

Avevo nove anni e mi buttai a capofitto nel solfeggio e nello studio delle posizioni; dopo qualche tempo fui in grado di suonare, davanti al loculo della zia, l’Ave Maria di Schubert fra l’interesse compiaciuto di tutto il parentado.

Nonostante fossi molto giovane, mi resi però conto ben presto che le mie preferenze non erano per il violino, né per qualsiasi strumento non corale. Avrei voluto suonare il pianoforte o l’organo, anzi… dirigere l’orchestra. Ma mi resi anche conto che si trattava di sogni irrealizzabili o comunque da rimandare a più tardi, per cui mi tenni il mio violino, suonandolo tutto il tempo che i vicini di casa lo permettevano.

In quello stesso anno mi capitò di assistere a un fatto, in se banale, ma che ebbe in me profonde conseguenze. Passando per una strada di campagna, vidi un contadino che, non so per quale motivo sfogava la sua ira su di un somaro bastonandolo selvaggiamente nelle parti più vitali, con tale ferocia e così a lungo che io scoppiai a piangere. Qualcuno mi vide e sorrise pensando trattarsi di una eccessiva emotività, ma si trattava di ben altro: era un’avversione assoluta e totale alla violenza, ad ogni forma di violenza, che si precisò sempre più col passare degli anni e determinò poi, al momento del servizio militare, alcune decisioni di cui parlerò in seguito.

Intanto le elementari erano finite e si pose il problema del ginnasio che a Carpi non c’era, per cui avrei dovuto spostarmi a Modena, nel capoluogo di provincia. C’era però a Carpi il seminario che aveva una scuola per interni equiparata al ginnasio e, con la mamma, andammo a chiedere al rettore se avessi potuto frequentarla anch’io, seppur da esterno. Il rettore si interessò molto, però ci disse che non era possibile a meno che – soggiunse – io non avessi la vocazione. Siccome né io né mamma dimostrammo di aver capito di cosa si trattasse, il monsignore precisò meglio: si trattava di entrare in seminario.

Risposi un “no” così deciso e secco che tutti rimasero imbarazzati: la mamma che diventò tutta rossa e il rettore che cambiò subito discorso. Quel “no” con cui avevo allora espresso la mia vocazione (!) me lo ricordo ancora e se lo ricordò anche il monsignore che, incontrandomi poi, dopo molti anni, quando ero già sacerdote, quasi non voleva crederlo e continuava a ripetere: “ma è proprio vero?!” con una gioia forse pari al dolore che allora gli avevo procurato.