Video offerto dal canale Youtube FocoBangalore

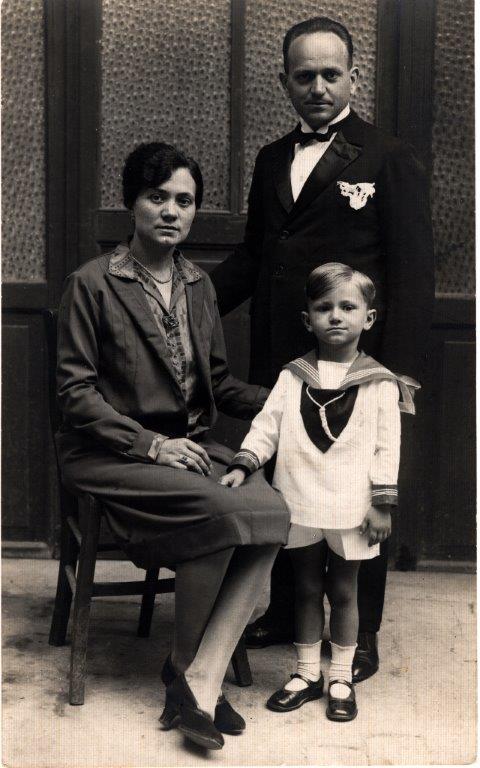

Albertina con il marito e il figlio Alfredo

L’infanzia

Nel 1926 Carpi, in provincia di Modena, era un’industriosa cittadina che doveva al “truciolo” la sua notorietà e il suo benessere. Vi lavoravano tutti, gli uomini alle macchine e le donne alle paglie. Si ricavavano le famose “trecce” con cui si componevano poi cappelli, borsette, sporte e stuoie.

E vi lavoravano sempre, nelle ore previste e in quelle di riposo, al mattino presto e dopo cena, nei luoghi di lavoro e in casa, davanti alla porta d’ingresso, sul marciapiede, dovunque. Perché a Carpi, allora come ora, lavorare piace e, ufficialmente o privatamente, coi sindacati o senza, si gioca a lavorare da quando si è bambini fino alla vecchiaia.

C’erano logicamente parecchi alberghi in quella cittadina, dove i commercianti si davano convegno per acquistare o vendere i prodotti del truciolo. Nel più importante di questi – l’albergo Venezia – al centro della Piazza Garibaldi, il 31 maggio 1926 alle 5.30 nacqui io.

Sì, perché il nonno paterno, già lavorante-macchinista alla produzione delle paglie, coi proventi del suo lavoro aveva acquistato un albergo nel quale abitava e che gestiva in proprio con la moglie e cinque figli, di cui uno – Livio – era mio padre.

Nacqui esattamente due anni dopo il matrimonio dei miei genitori, che fu celebrato, per desiderio di mia madre – Albertina – nella cattedrale dedicata a Maria Assunta, all’altare della Madonna; cosa che allora fu giudicata da qualcuno una ricercatezza, non sapendo che era stata motivata in segreto da una specie di voto di offrire a Lei il primo figlio.

Albertina mamma di Maras

Dopo la mia nascita, la mamma che era insegnante e non trovava congeniale il lavoro di alberghiera, iniziò un doposcuola privato molto frequentato da bambini e ragazzi, e molto apprezzato da un gran numero di genitori che, in una società che si atteggiava a borghese, desideravano preparare ai loro figli una brillante riuscita scolastica.

Della mia infanzia non ricordo molto, solo la nonna paterna, che morì quando avevo due anni, i ragazzi del doposcuola che mi facevano desiderare di esser presto “grande” anch’io, e soprattutto la presenza di mia madre che mi avvolgeva di tenerezza, mi dava sicurezza e mi infondeva gioia.

Non ricordo di aver fatto qualche volta le bizze, forse perché l’ambiente era abbastanza serio, forse perché la mamma, quando non dava lezioni ai ragazzi, era tutta per me e io attendevo quei momenti con una coscienza precoce che avrei dovuto meritarmeli.

Di religione, in famiglia, non si parlava molto. Il grande rispetto per la nonna paterna che ogni mattina si alzava alle 5 per andare alla Messa, prima di iniziare il pesante lavoro di cuoca, era bilanciato dal timore per il nonno socialista, suo marito, molto autoritario e che non vedeva di buon occhio tutto ciò che sapeva di preti.

Nella famiglia della mamma le cose erano pure bilanciate: a una buona pratica religiosa della nonna si contrapponeva una grande ammirazione per il bisnonno garibaldino che aveva combattuto contro lo Stato pontificio.

Albergo ristorante Venezia del padre di Maras, dove è nato Maras.

Anche se non si parlava di chiesa, spesso ci si andava, e genitori e zii facevano a turno per portarmi alla funzione serale nella cattedrale, sul fondo della piazza grande.

Lì, in quell’atmosfera creata da canti, luci e preghiere, la mia sensibilità di bambino ricevette certamente delle forti impressioni perché ricordo che un giorno, all’età di quattro anni, mentre stavo con la nonna materna che faceva la calza, sfilai lo sgabello da sotto i piedi, vi misi sopra un pezzo di stoffa a mo’ di tovaglia, afferrai un barattolo vuoto su cui era disegnato un grande sole coi raggi e, coprendo il barattolo con un altro pezzo di stoffa, lo alzai e abbassai come fa il sacerdote quando benedice con l’ostensorio.

C’era poi il giorno di S. Lucia, il 13 dicembre, nel quale tutta la popolazione si radunava in chiesa per venerare la “santa degli occhi” il cui culto si era diffuso a Carpi da secoli, ad opera probabilmente di immigrati siciliani.

Vi partecipava anche il circondario e le frazioni di campagna. Già alle 5.30 iniziava la Messa celebrata dal Vescovo con grande solennità – i pontificali di un tempo – e durava a lungo. C’era l’orchestra, il coro e i solisti. Il Vescovo che sapeva esser quella l’unica occasione di aver di fronte tante persone che non andavano mai in chiesa, neppure a Natale o a Pasqua, spiegava a lungo, ogni volta, che non bisognava chieder solo la salute degli occhi, ma un’altra luce che non si vede con gli occhi di questo corpo.

Anch’io, fin da piccolissimo andavo ogni anno (meglio: ero portato) a quella Messa. Ricordo soprattutto il freddo e il sonno, e per anni non associai neppure il nome della Santa, alla “luce” di cui sempre il Vescovo parlava.

Il sonno invincibile era motivato dal fatto che la notte precedente non dormivo in attesa dei doni – o del carbone – che S. Lucia avrebbe deposto nelle mie scarpe, fuori sul davanzale. Il carbone non venne mai, ma la paura c’era sempre e quindi durante tutta la notte continuavo a chiedere a papà e a mamma, nel letto dei quali quella notte dormivo: “E’ venuta S. Lucia?”. Era giocoforza accendere la luce e ogni volta verificare.

Un anno che i miei genitori misero i doni appena a letto, pensando che così avrebbero potuto dormire dopo, alla mia prima richiesta e alla loro risposta affermativa, volli vedere tutto, feci del letto un’esposizione e continuai in esclamazioni di gioia fino al mattino, incurante del papà che mi diceva di rimandare tutto al giorno dopo, e della mamma che cercava di proteggermi dal freddo coprendomi con le coperte.

Questi piccoli fatti che ricordo e soprattutto una sostanziale bontà e onestà dell’ambiente in cui ho vissuto influirono certamente sulla mia formazione nel periodo dell’infanzia, anche se di religione (o meglio: di catechismo) ricevetti qualche nozione solo parecchi anni dopo, al momento della Cresima e della prima Comunione.

Video offerto dal canale Youtube FocoBangalore

L’adolescenza

Non avendo fratelli, né sorelle, gli unici che conoscevo erano i ragazzi del doposcuola, per cui, stimolato da loro e dal fatto che mia madre era maestra, all’età di cinque anni sapevo già leggere e scrivere correttamente.

Nessuna meraviglia che al momento di andare alla scuola pubblica non ne capissi il motivo e quindi non ci volessi andare. Quella scolaresca di quaranta bambini turbolenti e incolti, che alla lavagna si accanivano sul gessetto – rompendolo – per riuscire a disegnare alcune aste tutte storte, non aveva per me nessuna attrattiva. Così come non ne aveva quell’insegnante grassa, munita di bacchetta, così diversa da mia madre, che zittiva e faceva occhiacci.

Tuttavia ci andai ugualmente e, se non altro, imparai a stare con gli altri e anche a obbedire ad estranei, cose entrambe molto importanti per un figlio unico.

La situazione però non durò a lungo perché l’anno dopo ritrovai di nuovo come insegnante mia madre, questa volta alla scuola pubblica, dato che nel frattempo mio padre aveva lasciato l’attività alberghiera ed era sembrato prudente appoggiarsi ad un impiego statale che mia madre aveva subito trovato. Essendo un posto di prima nomina, il luogo assegnatole per l’insegnamento era in montagna e tutta la piccola famiglia si trasferì sull’Appennino modenese, in una frazioncina di poche decine di abitanti, senza strada di accesso e senza alcun confort. Solo a dorso di mulo vi si poteva accedere e, una volta arrivati dopo un’ora di salita, si trovava ben poco: alcune case, la chiesa, la scuola e, al centro una sorgente d’acqua fresca, buonissima. Niente biciclette, niente carretti, niente macchine, niente radio. Il medico non c’era, il postino veniva una volta la settimana, quando non c’era troppa neve.

La domenica veniva il farmacista che all’ora della Messa apriva una specie di negozietto – alcuni barattoli e una piccola bilancia – nel quale si fermava fino a predica finita, poi entrava anche lui in chiesa e all’ “Ite, Missa est” usciva di corsa, chiudeva la farmacia e… spariva.

Passammo in quel paesino un anno intero che ricordo come fosse ora: la gioia del contatto con la natura sana, pura, non sofisticata, le pecore, i muli carichi di carbone, le castagne che si trovavano dappertutto, le montagne di neve d’inverno e il bellissimo sole d’estate, lo star solo e fuori casa senza alcun pericolo, la novità di esser conosciuto da tutti e amico di tutti.

Quante cose imparai quell’anno! A non aver paura del buio, ad accendere un fuoco all’aperto, a distinguere il passo dei muli, a conoscere il nome di molte piante, a gustare il vento che arrossa il naso e agghiaccia le orecchie, a gioire dell’eco che rimbalzava e poi svaniva, a sentire familiari i volti solcati dei montanari che a vespro, al tocco della campana, si scoprivano il capo sostando in silenzio.

Quante cose imparai quell’anno! A non aver paura del buio, ad accendere un fuoco all’aperto, a distinguere il passo dei muli, a conoscere il nome di molte piante, a gustare il vento che arrossa il naso e agghiaccia le orecchie, a gioire dell’eco che rimbalzava e poi svaniva, a sentire familiari i volti solcati dei montanari che a vespro, al tocco della campana, si scoprivano il capo sostando in silenzio.

Fu un’esperienza di libertà, infantile e gioiosa, che mi diede il gusto delle cose buone, dei valori veri, e mi fece sognare e far propositi che comunicavo subito a mamma e papà ricevendone via via l’approvazione o la correzione.

Passato l’anno ritornammo a Carpi e durante l’estate accadde un fatto importante. I miei mi portarono all’Arena di Verona per assistere a una rappresentazione della “Gioconda”. La mia impressione fu fortissima! Quell’enorme folla che faceva improvvisamente silenzio al cenno del direttore d’orchestra, quei cantanti così lontani sulla scena e le cui voci apparivano tuttavia così chiare e distinte, quelle danze così ricche di movimenti e di colori, quella musica ora squillante ora dolcissima che sottolineava il canto e dava senso all’azione, e ancora quegli applausi che scrosciavano appena si riaccendevano le luci e soprattutto il rapporto che si era creato, grazie allo spettacolo, fra persone così diverse, sedute da ore più o meno scomodamente sul marmo delle gradinate, tutto questo mi eccitò a tal punto che la notte non riuscii a dormire. Da quel giorno – avevo sette anni – i miei sogni e i miei progetti per il futuro presero un unico indirizzo: la musica.

Cantavo sempre, i miei films preferiti erano quelli musicali, che vedevo due o anche tre volte di seguito. Appena avevo tra le mani una matita o un bastoncino o qualcosa che assomigliasse alla bacchetta di un direttore d’orchestra, l’afferravo e la muovevo a ritmo accompagnando il gesto con una musica qualsiasi che la mia fantasia arricchiva di suoni di violino o di squilli di trombe o ancora di acuti di tenori o di gorgheggi di soprani. Avrei voluto cominciare subito a studiare musica, ma i miei genitori preferirono uno studio, ritenuto nell’ambiente in cui vivevo, più concreto in vista di una professione più solida.

Però una mia zia, morendo, lasciò scritto nel testamento che mi fosse acquistato un violino a condizione che, appena possibile, andassi a suonare un pezzo al camposanto, sulla tomba. Di fronte al desiderio di una defunta, per di più in giovane età, nessuno si oppose e il violino mi fu comprato.

Avevo nove anni e mi buttai a capofitto nel solfeggio e nello studio delle posizioni; dopo qualche tempo fui in grado di suonare, davanti al loculo della zia, l’Ave Maria di Schubert fra l’interesse compiaciuto di tutto il parentado.

Nonostante fossi molto giovane, mi resi però conto ben presto che le mie preferenze non erano per il violino, né per qualsiasi strumento non corale. Avrei voluto suonare il pianoforte o l’organo, anzi… dirigere l’orchestra. Ma mi resi anche conto che si trattava di sogni irrealizzabili o comunque da rimandare a più tardi, per cui mi tenni il mio violino, suonandolo tutto il tempo che i vicini di casa lo permettevano.

In quello stesso anno mi capitò di assistere a un fatto, in se banale, ma che ebbe in me profonde conseguenze. Passando per una strada di campagna, vidi un contadino che, non so per quale motivo sfogava la sua ira su di un somaro bastonandolo selvaggiamente nelle parti più vitali, con tale ferocia e così a lungo che io scoppiai a piangere. Qualcuno mi vide e sorrise pensando trattarsi di una eccessiva emotività, ma si trattava di ben altro: era un’avversione assoluta e totale alla violenza, ad ogni forma di violenza, che si precisò sempre più col passare degli anni e determinò poi, al momento del servizio militare, alcune decisioni di cui parlerò in seguito.

Intanto le elementari erano finite e si pose il problema del ginnasio che a Carpi non c’era, per cui avrei dovuto spostarmi a Modena, nel capoluogo di provincia. C’era però a Carpi il seminario che aveva una scuola per interni equiparata al ginnasio e, con la mamma, andammo a chiedere al rettore se avessi potuto frequentarla anch’io, seppur da esterno. Il rettore si interessò molto, però ci disse che non era possibile a meno che – soggiunse – io non avessi la vocazione. Siccome né io né mamma dimostrammo di aver capito di cosa si trattasse, il monsignore precisò meglio: si trattava di entrare in seminario.

Risposi un “no” così deciso e secco che tutti rimasero imbarazzati: la mamma che diventò tutta rossa e il rettore che cambiò subito discorso. Quel “no” con cui avevo allora espresso la mia vocazione (!) me lo ricordo ancora e se lo ricordò anche il monsignore che, incontrandomi poi, dopo molti anni, quando ero già sacerdote, quasi non voleva crederlo e continuava a ripetere: “ma è proprio vero?!” con una gioia forse pari al dolore che allora gli avevo procurato.

Video offerto dal canale Youtube FocoBangalore

La giovinezza

Per permettere a me di frequentare il ginnasio, evitandomi di viaggiare ogni giorno, tutta la famiglia si trasferì a Modena. Viaggiavano invece la mamma, che insegnava a Carpi, e il papà che nel frattempo aveva acquistato alcuni ettari di terra nel comune di Cavezzo e aveva cominciato a occuparsi di agricoltura, di coltivazioni intensive e di allevamenti.

L’aveva fatto anche per me, immaginando che lo studio, pur riuscendomi facilmente, non mi avrebbe preso del tutto – la mia vera passione restava la musica – e che passando almeno le vacanze estive in campagna, al contatto della natura, avrei ritrovato quell’interesse fresco e sano che avevo manifestato da ragazzo in quel paesino dell’Appennino modenese senza strade e senza macchine.

In un’età, che per un figlio unico presenta notevoli rischi, fu molto importante mettermi a lavorare allo stesso ritmo dei contadini: raccoglievo la frutta, tagliavo il fieno, estraevo barbabietole, rigovernavo gli animali. Era abbastanza duro, soprattutto per la regolarità che queste cose richiedevano, ma gli animali mi interessavano. In proprio, possedevo una trentina di colombi, una ventina di conigli, alcune cavie, un grosso cane e… due gatti. In comproprietà col contadino possedevo un cavallo che nelle ore in cui non veniva occupato nei campi, mi divertivo a cavalcare. A contatto con gli animali capii tante cose: per esempio il mistero della procreazione che fino allora nessuno mi aveva spiegato. E lo capii in modo semplice, al momento giusto, senza traumi o curiosità morbose, aiutato da mia madre alla quale chiedevo via via conferma di ciò che intuivo.

Nel periodo del ginnasio ci fu un elemento nuovo che, senza circostanze particolari, si impose fortemente alla mia attenzione: il problema del dolore. Non in maniera esistenziale, neanche però teorica; non una passione come la musica, ma neppure un semplice interesse come lo sport o le materie che studiavo a scuola.

All’inizio quasi non me ne accorsi, ma a poco a poco il desiderio di togliere il dolore – così lo formulavo allora – si precisò nel giro di qualche mese in una decisione ben definita: da grande farò il medico.

All’opedale con mamma Albertina

La scuola che frequentavo e lo sviluppo fisico mi rendevano sensibile a tante sollecitazioni di cui i compagni o le compagne erano strumenti. Ma io avevo ormai una meta e sapevo che dovevo raggiungerla presto, per cui non guardavo molto attorno, concentrandomi invece su ciò che mi appariva utile.

Una sola cosa – ricordo – mi distolse da questa concentrazione. Un giorno mentre traducevo dal latino alcune frasi scelte, fui colpito dalla “qualità” di una di esse che la differenziava nettamente da tutte le altre. Interessato, ne cercai l’autore ma non era riportato. La domenica seguente, alla Messa, sentii rileggere quella frase: era un brano nel Vangelo.

Il desiderio di far presto e la difficoltà per i miei genitori di viaggiare continuamente da Modena a Carpi e a Cavezzo mi spinsero a cercar di bruciare le tappe nello studio, al punto che preparai privatamente l’ultimo anno di ginnasio mentre frequentavo regolarmente il penultimo; cosicché feci due anni in uno e superato l’esame di ammissione, mi trovai al liceo con un anno di anticipo. Il liceo c’era anche a Carpi e là ci trasferimmo di nuovo tutti.

Nonostante il notevole impegno nello studio, mi interessai in quegli anni di sport, di teatro e di tutto ciò che mi dava la possibilità di conoscere la vita nelle sue diverse manifestazioni. Come sport predilessi la scherma e l’equitazione per quel qualcosa di cavalleresco che entrambe evocavano. Mi piacque molto lo sci, soprattutto il salto dal trampolino, perché mi dava l’idea del volo – se a quel tempo ci fosse stato il volo delta avrei certamente scelto quello – e mi appassionai per la pallanuoto, per quella quasi – naturalizzazione con l’elemento liquido che essa comportava.

Di fatto però, non praticai molto – anche per motivi economici – nessuno di questi sport, ad eccezione della scherma, nella quale riuscii particolarmente bene.

Praticai invece abbastanza il teatro. Mi piaceva impersonare ruoli diversi, perché in ognuno trovavo qualcosa di vero che poteva arricchirmi. Avrei voluto “vivere l’altro” per conoscerlo pienamente ed essere “anche” lui, pur rimanendo me stesso. Questo desiderio, dapprima indistinto, che mi faceva propendere per certi sport e mi appassionava per certi personaggi, sfociò nella filosofia e cominciò a pormi dei “perché” sul problema della conoscenza e sul senso della mia vita.

Ne parlai, a scuola, con l’insegnante di filosofia che, pur essendo molto colto, non mi diede risposte soddisfacenti. Ne parlai invece col sacerdote che teneva il corso di religione e molti “perché” si chiarirono. Ripetendosi la cosa parecchie volte e non bastandomi un’ora alla settimana – quella prevista dal corso – decisi di andare a cercare questo sacerdote a casa sua.

Lo trovai nell’Oratorio che gli era stato affidato, circondato da un gran numero di ragazzi vocianti e sudati, non certo interessati – almeno apparentemente – a problemi di conoscenza, e dovetti aspettare un bel po’ prima di potermi sedere con calma nel suo studio a discutere sui miei “perché”.

Riguardavano anche l’esistenza di Dio che si presentava alla mia intelligenza come Qualcuno, e non capivo come mai i filosofi avessero su di Lui idee così poco definite.

I nostri colloqui si ripeterono spesso; ogni volta ero soddisfatto, ma non mai perfettamente convinto. Non mi accontentavo di ciò che dicevano i filosofi, ma non volevo neppure che Dio fosse unicamente oggetto di fede, anche se ragionevole, come sottolineava sempre il sacerdote. Pensavo che Dio dovesse appagare tutto l’uomo.

Il sacerdote cercò allora di prendermi da un altro verso: la squadra di calcio, lo scoutismo, l’alta montagna, la musica, la liturgia, la frequenza ai sacramenti. Alcune cose andarono, altre no. Ritirai fuori il violino, misi insieme con altri tre ragazzi un piccolo complesso ritmo-melodico, feci alcune escursioni sulle Dolomiti. Soprattutto cominciai a leggere il Vangelo e mi accostai più spesso all’Eucaristia, per cui Gesù divenne come un punto di riferimento concreto, molto più vicino di quel Dio che, con le conoscenze che ne avevo prima, appariva spesso lontano dalla vita di ogni giorno.

L’Università e il servizio militare

Intanto il mio programma di studi andava avanti rapidamente e a 17 anni ero già iscritto all’Università, facoltà di medicina e chirurgia.

Nel frattempo era scoppiata la guerra, molti medici erano stati richiamati e nell’ospedale di Carpi, dove avevo cominciato le esercitazioni pratiche, mi trovai a dover fare molte cose che nessuno mi aveva insegnato. Mi buttai allora sui libri, feci tesoro di ogni esperienza che infermieri sperimentati e suore ospedaliere mi raccontavano, confrontai con l’unico medico rimasto in ospedale tutto ciò di cui venivo a conoscenza, passai giornate intere al letto degli ammalati osservando attentamente il decorso delle malattie e i loro sintomi.

Quando era aperta, frequentavo l’Università, prendendo appunti di tutto.

Preparai qualche esame con una collega che stimavo molto. Mi stimava anche lei e forse qualcosa di più avrebbe potuto nascere, se quel clima di austerità e di guerra non avesse automaticamente spostato a dopo ogni problema personale.

Avvicinandosi il fronte fui chiamato alle armi. Arruolato nella polizia postelegrafonica, quasi senza rendermene conte mi trovai, con pistola e fucile, a montar la guardia a una centrale telefonica. Il mio disagio era grande; la guerra non la capivo, tutto quel sistema di violenza risvegliava in me un’avversione irriducibile già tante volte sperimentata, fin dall’episodio del somaro bastonato. Attorno a me notavo un’enorme confusione di idee, per cui egoismi e passioni sembravano giustificate come mezzo di sopravvivenza. Avrei voluto dire di no a tutto, e contemporaneamente capivo che a qualcosa bisognava pur dire sì. Ma non trovavo. E intanto eccomi lì, al freddo, solo, nel turno di guardia più duro: da mezzanotte alle quattro del mattino.

Per riempire quelle ore che sembrava non finissero mai cominciai a fumare: una sigaretta fra le dita, un po’ di caldo al viso, una piccola luce – la brace – in tutto quel buio.

Ma i pensieri ritornavano. Tutto sembrava finito: gli studi, la professione futura, la famiglia. Tutto faceva male, tutto era assurdo. Specialmente quel comando che mi avevano dato al momento della consegna: “se vedi qualcuno, spara senza preavviso!” Per qualche giorno sperai che fosse un’eventualità teorica, ma una notte, verso l’una, sentii improvvisamente un passo avvicinarsi al recinto. Tesi l’orecchio. Che fare? L’ordine era chiaro: sparare senza preavviso. Ma dentro di me tutto si ribellava. Proteggendomi allora dietro la garitta, intimai ad alta voce: “alt! chi va là?” Nessuna risposta. Passarono alcuni secondi che apparvero ore e dopo un po’ risentii i passi più vicini. Ripetei l’intimazione. Silenzio. Qualche attimo più tardi intravidi a circa cinque metri di distanza la figura di un uomo che avanzava verso di ne. Avrei dovuto sparare, ma qualcosa dentro di me lo impediva. Pensai di sparare in aria, ma dal corpo di guardia sarebbero uscite le sentinelle e avrebbero sparato loro. Tesissimo, non riuscendo più a star fermo, mi diressi verso quell’ombra: era un soldato ubriaco, uno di quelli che all’interno presidiavano la centrale telefonica! Aveva perso il senso del tempo e anche la strada. Quando mi vide col fucile puntato brontolò qualcosa che non capii e con la mano accennò a un saluto, forse un ringraziamento…

Il turno di guardia da mezzanotte alle quattro dopo una settimana fu affidato a un altro e io, dato che al corpo di guardia c’erano tanti parassiti, approfittai per andare a dormire fuori, in un appartamento che una signora, amica di famiglia, aveva lasciato a mia disposizione. L’appartamento era in periferia e c’era il coprifuoco per cui facevo un lungo tratto di strada al buio, a piedi. Avendo le carte in regola e non avendo paura del buio, mi muovevo liberamente in quei viali deserti che in quel periodo erano pieni di neve.

Una sera però qualcosa, all’improvviso, si mosse dietro alle mie spalle – forse un po’ di neve caduta da un ramo troppo carico – e io automaticamente afferrai la pistola e mi girai. Quel gesto istintivo mi fece riflettere: se si ha un’arma, prima o poi, la si usa. E le armi servono per uccidere! Decisi allora di non circolare più armato.

Naturalmente i miei superiori non furono d’accordo e minacciarono la prigione, ma io non cambiai parere e dopo un lungo colloquio col comandante, questi mi prese con sé in fureria. Qui imparai a scrivere a macchina, a sbrigare le pratiche di ufficio e a… suggerire qualche argomento per la corrispondenza del mio diretto superiore, pazzamente innamorato di una ragazza e timoroso di ripetersi – timore più che fondato – scrivendole due volte ogni giorno.

Non portando io più il fucile, un commilitone che faceva il doppio gioco con gruppi di colore opposto, pensò bene di passarlo ad uno di loro, in modo da dimostrare tangibilmente “anche” a questi la sua solidarietà. Per cui io rischiai la fucilazione. Ma la cessazione delle ostilità sanò tutto. Incontrai quel commilitone molti anni più tardi e mi chiese scusa. Fu l’occasione per me di parlargli di ciò che nel frattempo avevo scoperto e iniziò così una conoscenza con lui e la sua famiglia che rimane tuttora.

Finita la guerra, ripresi l’Università e la frequenza all’ospedale. Però occorreva soprattutto studiare, perché di pratica ne avevo già fatta molta. Con un compagno ci chiudemmo in stanza e da dieci a undici ore al giorno ci concentrammo sui libri. Era una vita al limite della sopportazione; per fortuna mio padre mi aveva acquistato un pianoforte e col mio compagno di studio facevamo ogni ora alcuni minuti di intervallo suonando a memoria ogni canzone che ci veniva in mente. Avevamo però un gran desiderio di vita normale, ma rimandavamo tutto a laurea avvenuta.

Un giorno feci un’esperienza curiosa. Andando a casa dal mio compagno, fui colpito dal ritratto di una ragazza molto bella che – stranamente – mi fece battere il cuore. Chiesi chi era e mi rispose che era una cugina, morta dieci anni prima. Nonostante questo, il cuore continuò a battere e sognai quel volto per molte notti successive. Pensai che il fatto fosse legato alla primavera o al genere di vita troppo concentrata e sedentaria che conducevo, ma fu comunque un’esperienza che mi fece capire che quando ci si innamora non è sempre perché qualcuno, fuori di noi, merita d’essere amato, ma perché, avendo dentro di noi l’amore, dobbiamo pur riversarlo su qualcuno. E questo mi servì più tardi quando feci l’esperienza della carità: con questa nel cuore ci si sente spinti ad amare tutti; quando la carità si affievolisce, si distingue fra persone che meritano e che non meritano…